あのとき、あの瞬間、ちょっとした心の感動があった。

2025年05月16日

階段の途中に書斎

木工事では造作が始まっています

↓2階手摺から下を覗いて撮影

上がってくる途中に

左右に分かれて

ステップがあります

右は書斎への入り口

左は2階に通ずる階段

↓下から上を見上げると・・・

右→書斎

左←階段

窓がいくつもあります

木枠で横長に囲った所に

スライドできる障子が入ります

窓枠は造作材です

木の香りがします

天然乾燥の木材によるものです

↓踊り場から書斎へ

窓枠が造作になります

大工さんの手仕事になります

↓この部屋の

室内窓からの眺め

2階の手摺の向こうに

フロアが見えます

↓踊り場

振り返ると

正面に見える手摺が

書斎の窓から見えていました

手摺も大工さんの

手刻みによるものです

↓2階

↑↓木材のおさまり部分を

整えるには

技術だけでなく

時間と手間がかかります

また

造作材は

節の無い良質の木材を使います

ひとつひとつが大工さんの作品

逸品ものです

↓外壁工事がほぼ終えました

シラスそとん壁を使用しています

2025年05月09日

新しいバラのガーデンに木と花を植えた

前回の投稿は3月14日

この2ヵ月の間に

いくつかの木と花を植えてみました

↓丸太の間から見える木は

オリーブ

左奥がルッカ

右手前がエルグレコ

(ちょっとわかりづらい)

まだ

バラの苗は

到着していません

3カ所のバラ農園さんから

取り寄せます

↓今植えてあるバラは

古いバラのガーデンから

植え替えたものです

↓アジュガ シルバー

↓アジュガ バーガンディーグロー

↓ペンステモン ハスカーレッド

この種はとても人気があります

紫の葉がいいアクセントです

涼しげな品のある花を咲かせます

↓ユーカリ ゴ二オカリックス

右手前に見える赤い丸い葉は

本当はグリーンでした

外に出して2週間くらい

赤くなっていた

ビックリ!

枯れてはいません

ユーカリは育てるのが難しく

ちょっとの刺激や

水の調整不足で

葉がパリパリに枯れてしまうのです

葉が生きているので大丈夫そう

シトラスのような香りが

魅力の樹種です

この木はオーストラリアでは

15mくらいに成長します

ユーカリとしては小型の種類です

ここ長野県で・・・まさか・・ネ・

15mはやめてほしい

1~2mで十分です

5月末には

いよいよ

バラの一年苗がやってきます

2025年05月08日

大工さんも大詰めです

↓階段

建主さんのアイデアと工夫が

詰まっています

途中の踊り場から入る個室が

奥の壁側にあります

↓階段下も有効活用します

↓石膏ボードが貼られ整いました

天井の桧板は

1階から見上げた時に

目に入る部分です

手前は薪ストーブの煙突位置

↓1階から見上げてみると・・・

只今

1階の石膏ボードを貼っています

↓外壁

下地塗りを終えたところ

下地材は白洲そとん壁

本塗りも白洲そとん壁を使用予定

そとん壁は

シラス台地のシラスからできた

天然素材を主原料とする外壁材です

天然素材のため防水性能が高く

メンテナンスの手間がかからないと

紹介されています

タグ :白洲そとん壁

2025年04月15日

軒天井の塗装

早々と

塗装屋さんが入りました

↑↓玄関の庇(ひさし)

柱と軒板は良い桧材を使います

見えるところですから

基本的に無地の材です

(=節の無い材)

↓南面のテラス

軒天井の塗装

↓外壁の工事が

この後 始まります

↓リビング

↑断熱材(フェノバボード)を

貼り終えて

↓石膏ボードを

2階の天井から貼り始めました

↓天井の板の位置は

吹き抜けの部分で

1階から見えるところです

薪ストーブの煙突も

左側に見えます

電気屋さんの

壁の中の配線も終えています

2025年03月31日

大工工事-建方のその後

建方を終えて

そろそろ4週間です

↓南面

左右の窓の位置をそろえた

シンメトリーです

↓北面

玄関口の軒天井と柱

見せるところなので

大工さんが整えます

↓階段の途中に

小さな書斎をつくります

2段のステップ部分

下段が書斎スペース

上段がカウンター

そのステップの

上段から見える眺めは・・・↓

↑煙突の一部が見えます

中央の窓から差す光は

吹き抜けの1階を照らして

自然光のよいリビングになる

と思います

(吹抜け部分に

足場板を置いています)

↑南東側

こちら側からは煙突が見えます

2025年03月14日

飛び石と枕木と穴も掘って・・・

だんだんと形が整ってきました

丸い飛び石の他に

枕木の形をした

コンクリート製の踏板も並べました

↓ほぼ全体が写っています

↑穴も掘りました

バラの苗を植える時に

40~60㎝の穴を掘って

牛糞や腐葉土、肥料等を

入れます。

大きな穴を掘るのはひと苦労です

23株のうち

すでに3株は古いガーデンから

移動して植えました

この日は20個の穴を掘りました

↓支柱は桧です

ここには6株のシュラブや

つるバラを植えるつもりです

踏板が奥へと並んで

遠近感が感じられます

↓曇りの日の様子

ちょっと雰囲気が変わります

石がくっきりと浮かび上がる

ような・・・

これで

準備は整いました

バラの苗がやって来る日が

楽しみです

5月末です

長野県北安曇の松川村は

春の到来後でも

遅霜で植物が傷んでしまう

ことがあります

5月末までは気は抜けません

2025年03月07日

WB HOUSE 建方

ようやく

この日を迎えることができました

↓屋根の形を決める

母屋・棟木を組んでいるところ

*棟木(屋根の最上部)を取り付ける瞬間を、上棟(じょうとう)・棟上げ(むねあげ)と呼びます。柱などの構造材を組み立て、棟上げまでの工事を建前または建方と言います。

朝7時30分 スタート

↑1階の構造材を組み終えたところ

↓2階部分を終えて

母屋を組んでいます

↓垂木をかけて野地板を張り

屋根に養生シートをかけました

↓棟梁と最終確認

明日の工程を確認します

通気断熱WB工法で建てます

「深呼吸したくなる家」のWB工法は、2つの呼吸がポイントです。*①「家の呼吸」:気温の変化で反応する形状記憶合金の開閉によって、夏は通気性を、冬は気密性・断熱性を上げ、夏涼しく冬温かい住空間をつくります。*②「壁の呼吸」:壁の透湿性により室内の有害な化学物質や生活臭は常に浄化されます。余分な湿気も抑えられ結露の心配もありません。「深呼吸したくなる家」と言われる所以はこの心地良い住環境にあります。

2025年02月25日

WB HOUSE 基礎工事

基礎が仕上がりました

本日

墨出しをしました

建方(建前)に入る前に

土台を敷くのですが

その位置を墨出しで決めます

↓設備工事も始まっています

外部の給排水工事を

このタイミングで行います

この後

足場が組まれます

いよいよ建方です

2025年02月18日

スパイス食堂「色縁」

最近

松川村で話題になっていること

「カレー屋さん知ってる?」

「カレー屋さんもう食べた?」

スパイスカレーの

色縁irobuchiさんです

知人に誘われて行ってきました

すぐに

見て驚いたこと

(カレーを食べる前に)

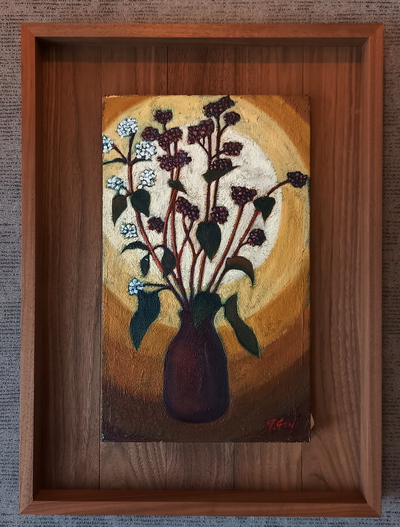

↓懐かしい油絵に出会えて

ちょっと心揺らぎました

この絵は若栗玄さんの油絵です

サインを確認しなくても

すぐにわかりました

若栗さんの

若栗さんらしい絵です

この絵は

多分

晩年の絵ではないと

私は思います

おそらく

私が出会う前に・・・

だから60代かな

それより若い頃なのでは

とも思ったり・・・

*若栗玄さんの紹介

カテゴリー

「バラがつなぐ出会いを楽しむ」

2023年3月27日に掲載

そんなことを思いめぐらす時間は

なつかしくてたのしい

カレーが来るまでのひとときを

この絵にすっかり心奪われました

カレーの紹介よりも

絵の紹介になってしまいそう

↓ふたつのカレー味を選びました

豚カレーと

かぼちゃの入った野菜のカレーです

ワンプレートで

いろいろな野菜サラダが

のっています

味のバリエーションを楽しめます

食物繊維が豊富!

ご飯の量がお腹にやさしい

いっぱい食べた気分ですが

胃が重くなくてよかった

↓カレーのスパイスかな

たくさんの小瓶に入って

陳列してあった

そのアンティークな家具も

魅力的でした

↓吹き抜けの天井には赤松の梁

黒く塗装せず

そのままの使用が良かった

赤松だなと感じました

スパイスカレー

おいしかったですよ

強い辛さではなく

うまみを感じるカレーです

長野県松川村に来たときは

みなさんいかがですか

2025年02月12日

「ナガノの家」掲載

長野県の住宅雑誌

「ナガノの家」に

弊社の木づくりの家が

掲載されました

建主さんの協力のもと

半日がかりで撮影と取材が

行われました

建主さんのコメント↓

「・・・当初はあれもこれもと

理想がいっぱいでしたが、

どこを大事に暮らしていくかを

考えていく過程が楽しかった

です。」

この言葉がうれしかったですね

弊社の家づくりの基本に

ー家づくりは

建主と造り手の共同作業ー

という考えがあります

一緒に何度も話し合いを重ね

ともに造り上げていく

それは「創る」ものでもあります

1番に何が必要か 何が大切か

2番目は?

どう暮らしたいのか

自分たちのスタイルを形にしていく

過程は豊かな「創造」です

共に感動し合える家づくりを

したいですね

↑「ナガノの家」は年に2回

長野こまちさんによって

発行されています

長野県内の住宅を紹介しています

↓今回は「WB HOUSE特集」で

弊社の施工事例も

掲載させていただきました

↓記事1/4のコーナーにも

載せていただきました

よかったら

本屋さんで手に取って

見ていただけたらと思います